Vorwort

Spätestens seit der Corona-Pandemie, als die Preise aufgrund von Lieferengpässen in kurzer Zeit massiv angestiegen sind, ist Inflation den meisten ein Begriff. Die Effekte waren unmittelbar spürbar, jeder Einkauf plötzlich deutlich teurer. Doch nur selten zeigt sich Inflation so markant, wie in den letzten Jahren. In der Regel wirkt sie eher schleichend, über einen langen Zeitraum – und damit beinahe unbemerkt. Die große Gefahr liegt also darin, vor allem die langfristigen Auswirkungen der Inflation zu unterschätzen.

Begriffserklärung

Inflation bedeutet, dass die Preise für Waren und Dienstleistungen im Laufe der Zeit steigen. Steigende Preise haben zur Folge, dass man sich vom gleichen Geld weniger leisten kann. Es verliert also an Kaufkraft.

Inflation kann durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, wie steigende Produktionskosten, erhöhte Nachfrage oder ein zu knappes Angebot. Ein gewisses Maß an Inflation ist völlig normal und bis zu einem gewissen Grad sogar gesund für die Wirtschaft. Zu viel davon kann aber problematisch sein.

Inflation is when you pay fifteen dollars for the ten-dollar haircut you used to get for five dollars when you had hair.

Sam Ewing

Wie viel Inflation ist normal?

Eine moderate Inflation von etwa 2 % pro Jahr wird von Ökonomen als ideal angesehen, da sie wirtschaftliches Wachstum und Stabilität unterstützt. Sie regt Konsumenten dazu an, ihr Geld auszugeben oder zu investieren, anstatt es zurückzuhalten. Das kurbelt die Nachfrage an und belebt die Wirtschaft. Gleichzeitig schafft moderate Inflation Spielraum für Unternehmen, Preise und Löhne anzupassen, wodurch eine dynamische und gesunde Wirtschaft gefördert wird.

Negative Inflation hingegen, auch als Deflation bekannt, kann erhebliche wirtschaftliche Probleme verursachen. Bei Deflation sinken die allgemeinen Preise für Waren und Dienstleistungen, was zunächst positiv erscheinen mag. Doch dieser Preisverfall führt dazu, dass Verbraucher und Unternehmen ihre Ausgaben und Investitionen aufschieben in der Erwartung, dass die Preise noch weiter fallen werden. Dies verringert die Nachfrage und zwingt Unternehmen, ihre Produktion zu reduzieren und Arbeitsplätze abzubauen. Sinkende Löhne und steigende Arbeitslosigkeit können eine Abwärtsspirale in Gang setzen, die die wirtschaftliche Aktivität weiter dämpft und das Wirtschaftswachstum hemmt.

Die Rolle der Zentralbanken

Die Höhe der Inflation wird maßgeblich von der Geldpolitik der Zentralbanken beeinflusst. In der Europäischen Währungsunion übernimmt diese Aufgabe die Europäische Zentralbank (EZB), während in den USA die Federal Reserve (FED) dafür verantwortlich ist.

Ein zentrales Instrument dabei sind die Leitzinsen. Durch deren Anhebung verteuern sich Kredite, wodurch die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen sinkt, was die Inflation dämpft. Umgekehrt führen niedrige Leitzinsen zu günstigen Finanzierungsmöglichkeiten, was die Nachfrage ankurbeln und die Inflation erhöhen kann. Ziel der Zentralbanken ist es, durch eine ausgewogene Zinspolitik ein stabiles Preisniveau zu gewährleisten und die Wirtschaft im Gleichgewicht zu halten.

Historische Entwicklung in Deutschland

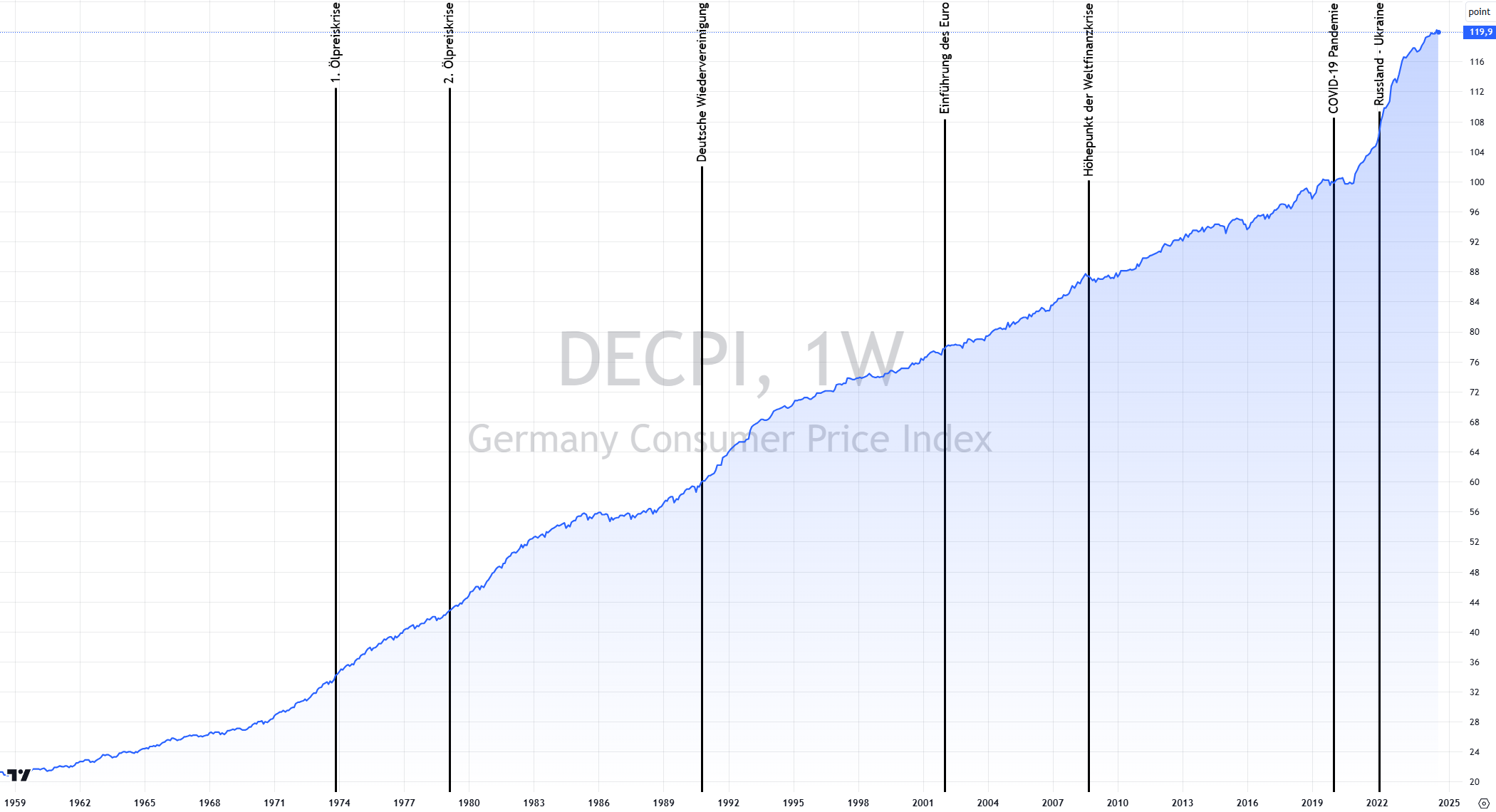

Obwohl die Daten zur Inflation in Deutschland bereits seit 1871 systematisch erhoben werden, betrachte ich hier vor allem den Zeitraum ab den 1960er Jahren. Nach der Währungsreform von 1948, der Gründung der Bundesrepublik Deutschland sowie den damit verbundenen Wirtschaftsreformen etablierte sich ein stabiler und transparenter Markt, der verlässliche Preisstatistiken ermöglichte. Besonders ab den 1960er Jahren spiegeln die Inflationsdaten zuverlässig die wirtschaftliche Lage und die Preisentwicklung in Deutschland wider. Die Bundesrepublik war zunehmend in den globalen Handel eingebunden und die wirtschaftliche Stabilität wuchs.

Nachkriegszeit bis Wiedervereinigung

Während die Nachkriegsjahre von vergleichsweise niedrigen Inflationsraten geprägt waren, kam es in den 1970er Jahren aufgrund der Ölkrisen zu einem deutlichen Anstieg der Preise, was die Inflationsrate zeitweise auf über 7 % ansteigen ließ. In den folgenden Jahren stabilisierte sich die Inflation wieder und pendelte sich ab den 1980er Jahren überwiegend auf einem moderaten Niveau ein.

Nach der Wiedervereinigung kam es in den frühen 1990er Jahren zu einem erneuten Anstieg der Inflationsrate. Dieser fiel jedoch moderater aus als in den 1970er Jahren und war vor allem auf die Anpassungskosten zwischen Ost- und Westdeutschland zurückzuführen.

Währungsunion und Finanzkrise

Die Einführung des Euro (2002) brachte keine signifikante Veränderung in den Inflationsraten mit sich.

Die globale Finanzkrise 2008/2009 führte zu einem deutlichen Rückgang der Nachfrage, der die Inflationsrate kurzfristig stark dämpfte. Zeitweise wurden sogar negative Inflationsraten (Deflation) beobachtet. Nach der Überwindung der Krise stabilisierte sich die Inflation jedoch wieder.

Pandemie, Krieg und aktuelle Entwicklung

Nach einem moderaten Inflationsniveau in den 2010er Jahren führte die COVID-19-Pandemie 2020 zu einem beispiellosen wirtschaftlichen Schock. Anfangs kam es zu einem starken Rückgang der Nachfrage, was die Inflation kurzfristig dämpfte. Mit der Erholung der Wirtschaft setzte jedoch eine neue Dynamik ein: Lieferkettenprobleme, steigende Rohstoffpreise und eine expansive Fiskalpolitik trieben die Inflationsrate nach oben.

(Symbolbild, Quelle: Kaique Rocha / Pexels)

Diese Entwicklung wurde 2022 durch den Überfall Russlands auf die Ukraine weiter verschärft, wodurch vor allem Energie- und Lebensmittelpreise stark anstiegen. In den Jahren 2021 und 2022 erreichte die Inflation in Deutschland Spitzenwerte von über 8 %, ein Niveau, das seit den 1970er Jahren nicht mehr gesehen wurde.

Bis zum Jahresende 2024 hatten sich die Inflationsraten deutlich beruhigt und bewegen sich wieder nahe dem langfristigen Durchschnitt von etwa 2 %.

Auswirkungen auf Preise und Kaufkraft

Langfristig führt Inflation zu einem stetigen Anstieg des allgemeinen Preisniveaus, was bedeutet, dass Waren und Dienstleistungen im Laufe der Zeit immer teurer werden. Selbst moderate Inflationsraten von nur etwa 2 % pro Jahr summieren sich über Jahrzehnte zu erheblichen Preissteigerungen. Umgekehrt reduziert sich die Kaufkraft des Geldes durch diesen Prozess massiv.

Zusätzlich bedeutet selbst eine sinkende Inflation nicht zwangsläufig, dass auch die Preise fallen. Die Preise steigen weiterhin, lediglich in einem geringeren Tempo. Wenn die Inflationsrate bspw. von 5 % auf 2 % sinkt, steigen die Preise immer noch um 2 %, nur eben nicht mehr so stark wie vorher. Sinkende Preise gibt es erst dann, wenn die Inflationsrate negativ wird (man spricht dann von Deflation). In der Praxis bedeutet eine sinkende Inflation daher oft, dass Konsumenten und Unternehmen weiterhin mit steigenden Preisen konfrontiert sind, jedoch in einem geringeren Ausmaß als bei einer hohen Inflation.

Der Effekt der kontinuierlichen Preissteigerung lässt sich gut am deutschen Verbraucherpreisindex (Germany Consumer Price Index, DECPI) erkennen. Dieser misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland konsumieren. Die folgende Grafik zeigt diese Entwicklung, wobei man gut den langfristig ungebrochenen Anstieg des allgemeinen Preisniveaus erkennt.

Inflation im Alltag: Ein Rechenbeispiel

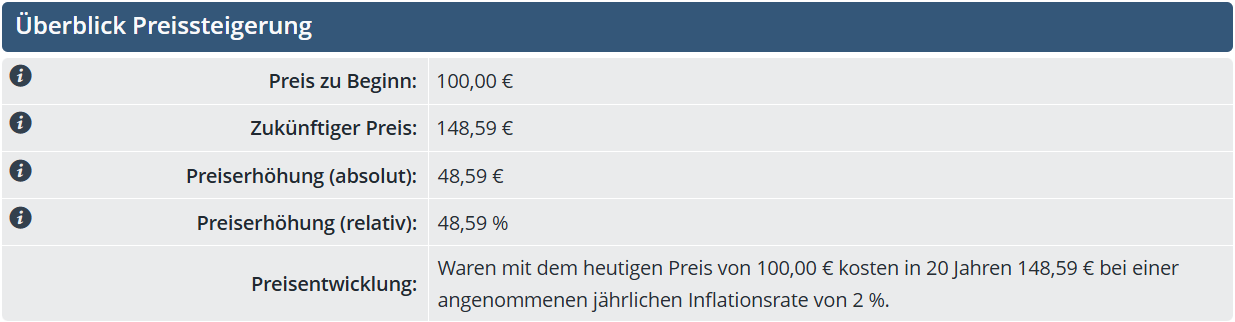

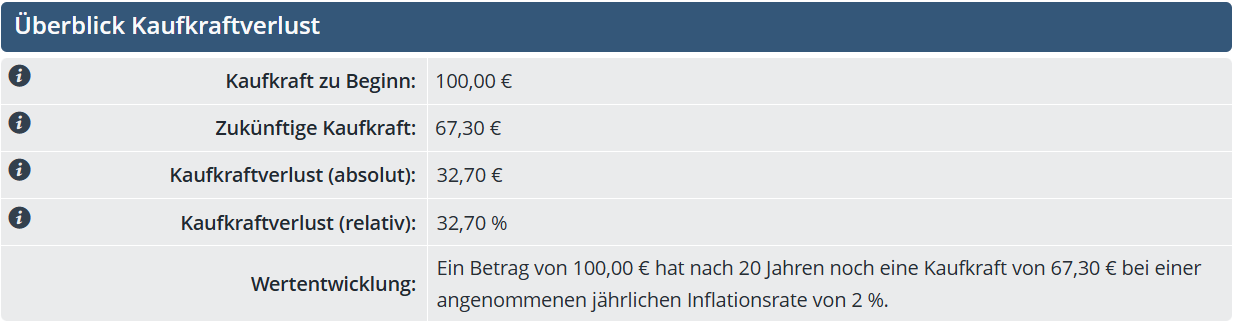

Zur Veranschaulichung ein kleines Beispiel: Wir nehmen an, dass sich die Inflation zukünftig weiterhin mit etwa 2 % pro Jahr entwickelt. Ein Warenkorb von 100 € kostet dich nächstes Jahr bereits 102 €. Nach 20 Jahren betragen die Kosten schon 148,59 €. Das entspricht einem Preisanstieg von insgesamt beinahe 50 %.

Umgekehrt bedeutet das einen Kaufkraftverlust von etwa 33 %. Du bekommst für das gleiche Geld also deutlich weniger.

Für dich als Verbraucher bedeutet dies, dass du mit der Zeit immer mehr Geld ausgeben musst, um den gleichen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Daher ist es wichtig, dass dein Einkommen und deine Ersparnisse ebenfalls mit mindestens etwa 2 % jährlich wachsen, um deine Kaufkraft zu erhalten.

Wie man die Inflation schlagen kann

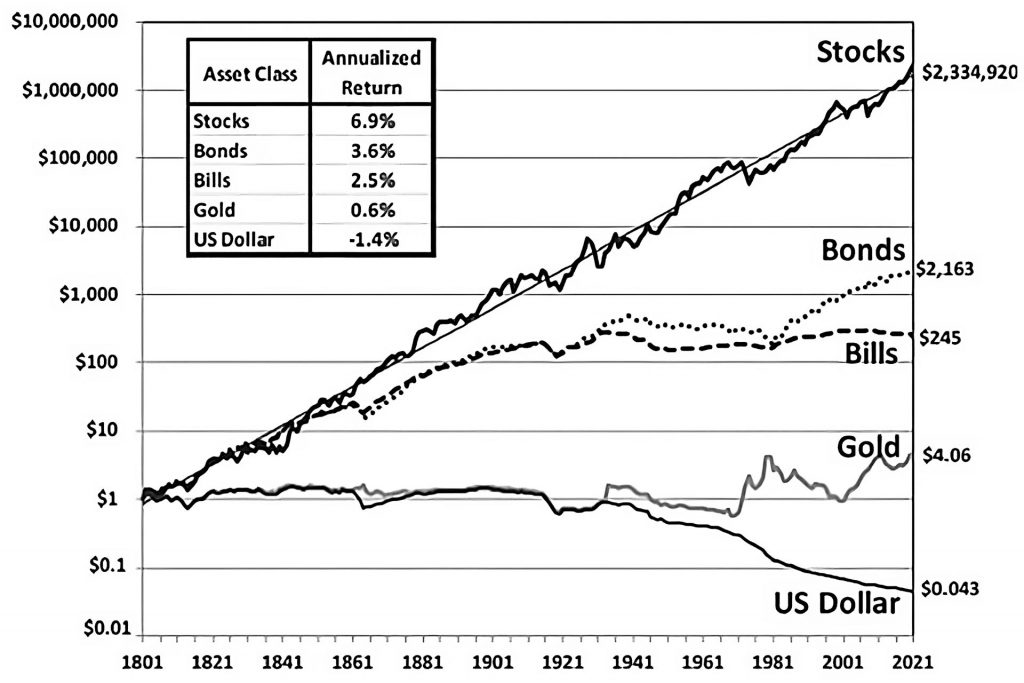

In seinem Buch „Stocks for the Long Run“ zeigt Jeremy Siegel eindrucksvoll, dass Aktien über lange Zeiträume hinweg die beste Anlageform sind, um die Inflation zu schlagen. Eine der bekanntesten Grafiken in seinem Werk zeigt anschaulich, wie sich verschiedene Anlageklassen (in diesem Fall Aktien, Anleihen, Gold und Bargeld) langfristig entwickeln.

Während Bargeld aufgrund der Inflation stetig an Wert verliert, ist mit Sachwerten zumindest ein Werterhalt möglich. Auch wenn der Aktienmarkt kurzfristig gewissen Schwankungen und Risiken unterliegt, so ist für langfristig orientierte Anleger sogar ein atemberaubender Wertzuwachs möglich.

Fazit

Inflation kann über die Jahre hinweg die Kaufkraft deines Geldes erheblich mindern, wodurch dein Vermögen stetig an Wert verliert. Um dieser schleichenden Entwertung entgegenzuwirken, ist es wichtig, dein Geld aktiv zu investieren, anstatt es ungenutzt liegen zu lassen.

Sach- und Vermögenswerte bieten die Möglichkeit, die Inflation zu übertreffen. So kannst du bspw. mit Immobilien oder auch (inflationsgeschützten) Anleihen die Inflation abfedern.

Aktien jedoch haben historisch gesehen die mit Abstand höchste Rendite erzielt und ermöglichen es dir so, dein Vermögen langfristig nicht nur zu schützen, sondern auch real zu vermehren.